”PALETTI” DELL’INTUIZIONE: ELEMENTI PER UN METODO RAGIONEVOLE DI INTERPRETAZIONE DELL’ YI JING

Cyrille J.- D. Javary

L’Yi Jing non è una scienza, è un’arte, per cui la sua pratica richiede talento e tecnica. Tradizione multisecolare, sintesi rinnovata col passare dei secoli, la pratica individuale dell’Yi Jing, che erroneamente chiamiamo ”divinazione“, ci apre a una nuova visione del mondo. Yin/Yang per la sua dialettica attiva e la sua dinamica interna disloca i dilemmi sui quali sovente ci blocchiamo. La saggezza delle risposte dell’Yi Jing a volte ci sorprende, ma è comunque sempre di aiuto, non fosse altro per il dialogo che ci induce a instaurare con la situazione e sopratutto con noi stessi, ma senza guida, senza un metodo d’investigazione l’Yi Jing può rivelarsi un esercizio rischioso, poiché il consultante si trova a fronteggiare sentenze lapidarie con simbolismi e formule esotiche e arcaiche, l’utilizzatore deve così ricorrere alla propria intuizione e ai commentari della traduzione di cui dispone.

Al momento non abbiamo traduzioni soddisfacenti e correttamente spiegate dell’Yi Jing, quelle in commercio si rifanno in parte tutte alla stessa fonte, la traduzione di Richard Wilhelm, che risale a tre generazioni fa e il cui contenuto non trova d’accordo molti sinologi che la considerano sorpassata, sul piano filologico, storico e psicologico, ciò nonostante l’Yi Jing funziona e innumerevoli utilizzatori testimoniano della veridicità dei suoi consigli, evidentemente vi è qualcosa che passa oltre e che parla

direttamente alla nostra intuizione. L’intuizione, una delle qualità umane più efficaci, è un dono che ciascuno può coltivare e rafforzare, per esempio, con esercizi appropriati di Qi Gong. I cinesi hanno sempre apprezzato l’intuizione e hanno cercato nel campo dell’Yi Jing un metodo globale di analisi che permettesse loro di utilizzarla al meglio.

Il Centro Djohi di Parigi ha sviluppato e insegna questo metodo da diversi anni, allo scopo di dare, con l’aiuto di una metodologia ragionevole, dei “paletti” all’intuizione affinché essa possa sviluppare tutta la propria potenza induttiva senza perdersi nelle steppe dell’immaginario.

Questo metodo si compone di due parti: l’analisi e l’interpretazione che si sviluppano in otto punti.

L’analisi è la verifica e la cernita degli elementi che appaiono nella risposta apportata dall’Yi Jing, è la parte che richiede la maggiore obiettività. L’interpretazione consiste nel legare assieme tra loro tutti gli elementi dell’analisi e nell’organizzarli assieme in modo da far emergere la loro gerarchizzazione e una sintesi personale.

L’analisi è la parte Yang, centrifuga, dello studio di una consultazione, si prende possesso di tutti i dati apportati dalle figure lineari e dai testi. L’interpretazione è la parte Yin, centripeta, è una decantazione che permette di far emergere, eliminando informazioni non pertinenti alla domanda, il senso specifico della risposta.

Gli otto punti secondo cui si sviluppa questo metodo sono i seguenti:

- la questione della domanda

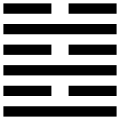

- l’analisi visuale delle figure

- l’esagramma opposto

- l’esagramma nucleare

- gli esagrammi derivati

- i trigrammi

- i Testi Canonici

- la sintesi

LA QUESTIONE DELLA DOMANDA

È un momento essenziale nella consultazione, perché esige l’implicazione personale di chi interroga il Libro. Una consultazione dell’Yi Jing è simile a una presa del polso cinese, riguarda solo la persona che vi si presta. È una veduta aerea di un paesaggio interiore, la radiografia dell’organizzazione delle forze Yin/Yang che stanno alla base del consultante in un dato momento, nella tensione particolare di questa persona verso un determinato scopo. È valida solo per il tempo della domanda. Più è precisa la formulazione della domanda, più precisa sarà la risposta dell’Yi Jing e più precisa la sua interpretazione. Il consultante, effettuando lui stesso il lancio delle monete o utilizzando gli steli d’achillea, entra attivamente nella propria domanda, riassumendo si può dire che la migliore formulazione di una domanda all’Yi Jing si presenta sotto forma di un quesito che comporta un verbo d’azione di cui il consultante è il soggetto.

Spesso i nomi cinesi degli esagrammi sono dei verbi, è facile che l’Yi Jing risponda alla domanda proprio con un verbo, inoltre questo tipo di formulazione permette di escludere dall’utilizzazione ragionata dell’Yi Jing ogni idea di divinazione, poiché impedisce sia le domande d’informazione sull’avvenire, sia le domande implicanti atteggiamenti o sentimenti di persone al di fuori del consultante, infine la domanda va scritta. Qui non si tratta di ortodossia, ma di armonia, poiché a questa domanda l’Yi Jing risponderà sotto forma di un’immagine che sarà essa stessa descritta a parole.

Ancora un’altra ragione a favore della formulazione scritta e datata è la possibilità di poter tornare ulteriormente a considerare le consultazioni ottenute in passato. L’ideale sarebbe quindi di tenere un quaderno delle proprie consultazioni, una sorta di giornale di bordo della propria navigazione nel flusso del cambiamento.

Nel caso in cui la domanda si presenti sotto forma di un’alternativa, di una scelta tra due possibili soluzioni, bisogna assolutamente ricorrere al metodo della doppia consultazione. Questa tradizione più che millenaria, è più antica dell’Yi Jing stesso, poiché risale alle interrogazioni effettuate sui gusci delle tartarughe durante l’età del bronzo, consiste nell’interrogare l’Yi Jing su ciascuna delle alternative considerate.

A parte le domande precise di attitudine o le domande generali di strategia, tutti gli altri quesiti posti all’Yi Jing nello spirito indicato precedentemente, possono tradursi in una doppia consultazione sotto forma di:

A) fare questo?

B) non fare questo?

La pratica della doppia consultazione porta a considerare la realtà e il suo contrario sotto una nuova luce che ancor prima della risposta che si otterrà è già ricca d’insegnamenti.

ANALISI VISUALE DELLE FIGURE

La sottigliezza della risposta data dal libro delle Mutazioni sta soprattutto nel fatto che essa non si presenta sotto forma di un esagramma, ma di due. Questa due figure non sono né indipendenti né equivalenti. Chiameremo “esagramma ottenuto” la figura ricavata in seguito alle manipolazioni aleatorie riportate linea per linea dal basso verso l’alto. È la parte fondamentale della risposta.

L’esagramma ottenuto rappresenta l’organizzazione delle forze Yin/Yang del consultante, determinata e materializzata dalla sua particolare tensione verso lo scopo che si propone, dalla materia in cui la sua domanda è stata formulata ed è verso la comprensione di questo esagramma che convergono tutte le regole di analisi. Attraverso la manipolazione si determina non solo la natura Yin o Yang di ciascuno dei sei tratti dell’esagramma ottenuto, ma si differenziano anche quelli che restano Yin o Yang per tutto il tempo della domanda (indicati con 8 per lo Yin e 7 per lo Yang), da quelli che appaiono come per una sorta di arresto sull’immagine nell’istante precedente alla loro mutazione, cioè la loro trasformazione nel proprio contrario. La risposta è allora completata da una seconda figura che chiameremo “esagramma di prospettiva”.

L’esagramma di prospettiva è la figura ottenuta operando la trasformazione di Yin in Yang e viceversa delle linee così dette mutanti dell’esagramma ottenuto (indicate con 6 per Yin e 9 per lo Yang).

L’esagramma di prospettiva, spesso chiamato a torto “esagramma di mutazione”, non rappresenta come generalmente si crede, il futuro della situazione, ma permette di precisare la consonanza particolare e l’esagramma che ha ottenuto, rappresenta la prospettiva nella quale l’esagramma deve essere letto, da cui il suo nome.

Essendo l’analisi visuale di queste due figure una delle parti essenziali nello studio di una consultazione, conviene disegnarle ben grandi, su di un foglio bianco, sulla cui parte superiore sarà stata riportata la domanda e la data della consultazione. Tracceremo le due figure allo stesso livello per rilevare che appartengono allo stesso periodo e soprattutto per far apparire con più chiarezza le variazioni da una figura all’altra.

La visuale si basa sull’apprezzamento globale del rapporto Yin/Yang all’interno di ogni figura e sullo studio della ripartizione dei tratti Yin e Yang in ciascuna delle due figure che si basa principalmente su:

- La proporzione del numero dei tratti Yin e Yang in ogni figura.

- La disposizione reciproca dei tratti Yin e Yang, centro e periferia.

- La disposizione e la ripartizione dei tratti nei tre livelli (1-2, 3-4, 5-6).

- I rapporti di polarità fra l’alto e il basso (1-4, 2-5, 3-6).

Così come sull’evoluzione di ciascuno di questi fattori in seguito alla mutazione da una figura all’altra occorre ricordare la struttura generale dei sei livelli di un esagramma, su cui poggiamo tutte queste considerazioni:

- INGRESSO entrata nella situazione.

- GOVERNATORE gestire le cose da basso, nel quotidiano; applicare gli ordini dall’alto.

- PASSAGGIO passaggio da un livello all’altro; esteriorizzazione.

- MINISTRO materializzare le direttive dall’alto; trasmettere le informazioni dal basso.

- SOVRANO governare le cose dall’alto a lungo termine; dirigere, gestire.

- CONCLUSIONE uscita dalla situazione; intravedere l’evoluzione successiva.

L’occupazione di ciascuno di tali livelli da parte di linee Yin o Yang molto spesso orienta verso il senso globale dell’esagramma, questa struttura a sei livelli è la sola regola generale dell’Yi Jing e permette ad esempio di determinare l’adeguamento di ogni tratto con il livello o il posto che occupa, in funzione della qualità pari o dispari di questo livello. I posti dispari/Yang sono situati al primo, terzo e quinto livello; i posti pari/Yin sono situati al secondo, quarto e sesto livello. La situazione ideale è quella in cui la natura dei tratti corrisponde a quella del posto che occupa, cioè i tratti Yang in posti dispari e quelli Yin in posti pari, è rappresentata dall’esagramma 63.

È interessante comparare le figure della consultazione con questa struttura ideale per determinare dove esse si distaccano da questa consonanza Yin/Yang, così come il diminuire o l’aumentare di queste qualità al passaggio della mutazione. Tuttavia, questo tipo di analisi deve essere utilizzato con precauzione nella misura in cui l’adeguamento è sempre relativo alla situazione considerata nel suo insieme. Torniamo un istante alla divisione della figura in tre livelli, oltre la divisione classica dell’esagramma in due sottoinsiemi di tre linee, che considereremo più tardi, vi è un altro sistema di ripartizione meno conosciuto, ma molto interessante, che consiste nel riprodurre a livello della figura la grande triade cinese: Terra, Mondo Umano, Cielo.

Ripartiamo dunque l’esagramma in tre zone di due linee, diagrammi, ognuna messa in rapporto analogico con queste tre entità. Le corrispondenze tra queste tre zone sono spesso molto ricche d’insegnamenti.

L’ESAGRAMMA OPPOSTO

L’esagramma opposto è la figura ottenuta rimpiazzando ciascuno dei tratti Yin con dei tratti Yang e viceversa, indipendentemente dal fatto che siano mutanti o no. L’insieme dei 64 esagrammi si divide così in 32 coppie di esagrammi legati da una relazione specifica e strutturale.

In una consultazione, l’esagramma opposto rappresenta “ciò che la situazione non è”. È una sorta d’immagine al negativo, ricca d’insegnamenti “al contrario”. La sua prima utilità è che permette di avere, fin dall’inizio, un’informazione d’insieme sulla situazione; alcuni esagrammi, a causa del loro senso assai generale o astratto, sono meglio chiariti dai loro esagrammi opposti.

Per una domanda riguardante un lavoro da intraprendere se l’esagramma ottenuto è il 31 INFLUENZARE, il senso non appare chiaro.

L’esagramma opposto è il 41 DIMINUIRE

Sappiamo già che intraprendere questo lavoro sarà il contrario di una situazione di diminuzione.

L’apporto dell’esagramma opposto può persino estendersi fino a suggerire comportamenti appropriati, facendo riferimento al testo della sua Grande Immagine e applicando il contrario del consiglio fornito. Nel nostro esempio, il testo della Grande Immagine dell’esagramma 41 parla di “moderare le proprie passioni”, vi è quindi l’indicazione che il consultante non deve moderarsi nell’intraprendere questo lavoro. Anche qui, come per tutte le indicazioni fornite dai testi, suscettibili di problemi di traduzione, esse si devono tenere in considerazione soltanto quando rafforzano la coerenza delle informazioni ottenute dagli altri metodi di analisi.

L’ESAGRAMMA NUCLEARE

L’esagramma nucleare è la figura costituita dalle quattro linee centrali di un esagramma, rappresenta il cuore della situazione, il motore profondo che l’anima.

In un esagramma il primo e sesto tratto occupano una posizione a parte, rappresentando i bordi, l’entrata e l’uscita, prima e dopo.

Essi “avvolgono” i quattro tratti centrali che costituiscono la parte più indicativa dell’esagramma, localizzata intorno al livello umano, materiale, quotidiano, che è costituito dal terzo e quarto tratto.

L’esagramma nucleare è costituito dai tratti 2, 3, 4 al primo, secondo e terzo posto e dati tratti 3, 4, 5 al quarto, quinto e sesto posto.

Esempio:

L’esagramma nucleare da informazioni importanti, dunque, sulla forza fondamentale che è al cuore di un esagramma.

L’esagramma 36 OSCURARE LA PROPRIA LUCE, non sembra evocare una situazione facile, né proporre una strategia piacevole, ma all’esame del suo esagramma nucleare lo vediamo sotto un’altra luce: il motore profondo che anima il fatto di “oscurare la propria luce” è una maniera di “liberarsi” (40), è una strategia liberatoria che permette di sfuggire a una situazione caratterizzata dall’arbitrarietà e l’ingiustizia. Lo studio dell’esagramma nucleare permette di avere accesso ai meccanismi interni dell’Yi Jing poiché i due tratti esterni dell’esagramma ottenuto non partecipano alla costruzione del nucleare, ne consegue che se ogni esagramma ha un nucleare, questa stessa figura è anche il nucleare di altri tre esagrammi.

Possiamo così raggruppare i 64 esagrammi in “famiglie” di quattro figure che hanno in comune lo stesso esagramma nucleare. Queste famiglie rappresentano quattro materializzazioni differenti di una stessa forza fondamentale. Possiamo altresì utilizzare i bordi esterni per sistemarli secondo lo schema classico cinese delle “quattro immagini”.

Si tratta della disposizione delle strutture a due tratti secondo un’organizzazione stagionale:

- al Sud, corrispondente l’estate, il bigramma Yang-Yang ⚌

- all’Ovest, l’autunno, il bigramma Yin-Yang ⚎

- al Nord, inverno, il bigramma Yin-Yin ⚏

- e all’Est, primavera, il bigramma Yang-Yin ⚍

Prendiamo per esempio la famiglia degli esagrammi che hanno come nucleare l’esagramma 2. Le quattro figure che la compongono hanno ciascuna i tratti centrali Yin e non differiscono che per i tratti 1 e 6, che sono o Yin o Yang:

Da questo schema si evidenzia che la forza fondamentale del puro Yin, rappresentata dell’esagramma 2, prende una forma “primaverile” con l’esagramma RITORNO (24), una forma “autunnale” con l’esagramma USURA (23), una forma “invernale”, totalmente Yin con l’esagramma 2, e infine una forma “estiva” particolarmente Yang con l’esagramma NUTRIZIONE (27).

Questa costruzione particolarizza 16 esagrammi nucleari, che occupano una posizione a parte tra i 64. Seppur dotati di un significato particolare, questi esagrammi sono figure a sei tratti come le altre, vale a dire che hanno anch’esse un nodo, una forza fondamentale che le anima.

Quali sono dunque i nucleari dei nucleari? Non sono altro che i quattro pilastri fondamentali dell’Yi Jing, gli esagrammi 1, 2, 63, 64.

GLI ESAGRAMMI DERIVATI

Chiameremo esagramma derivato quello che appare per mutazione di una linea di un esagramma qualsiasi. La nozione di esagramma derivato apre vasti orizzonti, tanto allo studio di una consultazione particolare, quanto alla comprensione dell’Yi Jing in generale. A livello pratico, è aiuto importante nello studio di una consultazione in quanto riesce a chiarire un po’ i problemi di comprensione dei testi, spesso oscuri, delle 384 linee degli esagrammi. Gli esagrammi derivati permettono di farsi un’idea della particolarità del momento specifico della situazione descritta dalla linea considerata.

I manuali cinesi dicono perciò che l’esagramma derivato “abita” la linea, cioè ne dà la colorazione, quando il testo di una linea è troppo oscuro o troppo arcaico, l’esagramma derivato per mutazione di questa linea apporterà elementi preziosi per capire cosa vi succede e quindi intravedere la condotta appropriata. L’indicazione fornita dall’esagramma derivato ci permette di evitare di essere prigionieri tanto delle scelte operate dal traduttore, quanto della suggestione operata in noi dalle parole che ha

scelto.

Facciamo un esempio: l’esagramma 23 USURA descrive un momento in cui è importante saper tenere duro nella lotta contro ciò che consuma dall’interno o dall’esterno. Il testo del terzo tratto di questo esagramma è composto di soli quattro ideogrammi, di cui gli ultimi due sono facili da comprendere: «Nessun errore.» Mentre i primi due sono molto oscuri a causa della loro concisione: vi è il nome dell’esagramma e un altro ideogramma che ha un significato troppo generale perché se ne possa comprendere il senso. È come se a questo terzo posto, a livello del passaggio, il problema della gestione dell’usura si riassumesse nell’usura stessa. Che fare per tradurre il consiglio dell’Yi Jing in termini applicabili alla situazione in cui ci troviamo? Ricorrendo all’esagramma derivato qualcosa viene a chiarirsi. La mutazione di questa terza linea conduce all’esagramma 52 STABILIZZARE: vi è dunque nella situazione considerata, (esagramma 23, terza linea), qualcosa in rapporto con il consiglio di calmarsi, (senso generale dell’esagramma 52), di dominare la propria paura (Grande Immagine), di tenere duro nella solitudine, «Agire alla corte del re senza vedere nessuno.» (Testo del Giudizio), senza contrarsi, «Stabilizzare la schiena senza sentire il corpo.» (Testo del Giudizio).

Nella consultazione dell’Yi Jing il caso più comune è ottenere una sola linea mutante, in questa circostanza, l’esagramma derivato e l’esagramma di prospettiva corrispondono, ma quando vi sono più linee mutanti l’analisi diventa più delicata e non ci si deve lasciar tentare d’utilizzare gli esagrammi derivati per dare una sequenza cronologica ai diversi momenti sottolineati da ogni linea mutante. Le linee mutanti segnalano situazioni particolari che appaiono simultaneamente all’interno della situazione considerata: questo è un altro punto delicato nell’analisi di una consultazione soprattutto quando i testi delle linee sembrano contraddirsi tra loro, ma ai cinesi la contraddizione non fa paura ed effettivamente la vita non essendo avara di questo sapere di combinazioni, sembra proprio dar loro ragione.

I TRIGRAMMI

I trigrammi sono la chiave essenziale per penetrare nell’universo di Yin/Yang. Numerosi testi in lingua occidentale riportano la leggenda secondo cui i trigrammi sarebbero all’origine degli esagrammi.

Ci si rende facilmente conto di quanto ciò sia inesatto, osservando che più della metà degli esagrammi appaiono del tutto incomprensibili se ricondotti a questi soli elementi. Storicamente, i trigrammi sono nati da una riflessione globale sugli esagrammi, e non il contrario. I testi degli esagrammi sono stati fissati molte centinaia d’anni prima dello sviluppo dell’idea dei trigrammi. Occorre quindi tener sempre presente che un esagramma, più che la combinazione di due trigrammi, è una situazione intera, che non può essere ridotta a due elementi. Non di meno, non è senza ragione che la tradizione cinese ha incorporato i trigrammi al corpus dell’Yi Jing e ce ne dobbiamo servire, pur senza perderci troppo nelle immagini naturalistiche che sono loro attribuite spesso mal tradotte e mal comprese.

Se considerati poiché movimenti energetici e modelli di comportamento, i trigrammi forniscono elementi importanti nell’analisi di una consultazione. Se ci troviamo in difficoltà a tradurre in termini d’azione il senso di un esagramma, le qualità dei due trigrammi elementi apportano indicazioni di minima per determinare l’attitudine appropriata alla situazione. Sono inoltre efficaci per comprendere ciò che evolve tra l’esagramma ottenuto e l’esagramma di prospettiva.

I TESTI CANONICI

Rappresentano il punto di ancoraggio alla tradizione cinese. Il testo dell’Yi Jing propriamente detto si compone unicamente del Giudizio e dei testi delle linee dei 64 esagrammi. Tutto il resto è rappresentato dai Commentari Canonici molto più tardivi.

Tradizionalmente i testi da consultare sono:

- Il Giudizio e la Grande Immagine dell’esagramma ottenuto.

- I testi delle linee mutanti dell’esagramma ottenuto e in minor misura,

- Il Giudizio e la Grande Immagine dell’esagramma di prospettiva.

Nulla impedisce di documentarsi su altri Commentari Canonici. Le definizioni della X Ala (Commentari sulle figure in disordine), per esempio, generalmente sono ricche d’insegnamenti. Inoltre ci si può documentare sui testi degli esagrammi opposti, nucleari o derivati, tenendo però presente che le indicazioni da essi fornite hanno valenza diversa da quelle contenute nei testi dell’esagramma ottenuto o dell’esagramma di prospettiva.

La più grande difficoltà dei testi dell’Yi Jing viene dal fatto che, essendo lo strato più antico del Libro delle Mutazioni, non sono sempre facili da capire né da interpretare. Non di meno, si possono stilare alcune regole:

I nomi degli esagrammi descrivono una data situazione e la sua gestione. A volte l’accento è posto più sulla descrizione (es. esagr. 55 ABBONDANZA); a volte più sulla sua gestione (esagr. 58 COMUNICARE). Nella nostra lingua raramente si può esprimere questa dialettica con una sola parola e di questo dobbiamo tenere conto. Esempio l’esagramma 4 si chiama MENG, che significa “Giovane Stolto” (descrizione), ma anche “Apprendimento, Ricevere un insegnamento” (gestione).

Il testo del Giudizio riassume ciò che l’Yi Jing pensa della situazione definita nel suo insieme. È spesso laconico o composto unicamente da indicazioni mantiche. È importante analizzare queste ultime con precauzione, il loro senso non è sempre preciso e soprattutto in maniera relativa, riguardo alla loro presenza o alla loro assenza.

Il testo della Grande Immagine esprime ciò che l’Yi Jing pensa che occorra fare in una determinata situazione. Indica generalmente l’azione ideale riguardo alla situazione considerata dalla figura servendosi di due frasi, di cui la seconda indica l’obiettivo e la prima il modo di realizzarlo.

I testi delle linee pongono l’accento sulla particolarità dei diversi stadi cui si sviluppa la situazione descritta dall’esagramma. Nel caso in cui il testo di una linea indichi una linea d’azione in contrasto con il consiglio espresso nel Giudizio, è il consiglio fornito dal testo della linea che occorre seguire. In effetti, se il testo del giudizio descrive in maniera generale la situazione in cui ci si trova, il testo della linea mutante indica un momento preciso di questa situazione che ci riguarda più da vicino. Vi sono quindi circostanze in cui conviene fare il contrario di quello che la situazione raccomandata in maniera globale.

Quando il testo di una linea mutante viene a contraddire il testo di un’altra linea mutante il problema è più complesso, perché bisogna allo stesso tempo seguire i due consigli. Non possono in alcun caso essere seguiti uno dopo l’altro, poiché il fenomeno della mutazione delle linee è avvenuto nello stesso momento.

Infine, vi è il problema della comprensione del testo stesso. Che cosa può significare, per esempio, una frase come: “Ecco che sopraggiunge la veste dai galloni scarlatti!» (Esagr.47, linea 2). A parte il fatto che il rosso è un colore onorifico, cosa che potrebbe far pensare trattarsi, per la veste in questione, di un segno esteriore di potere, quindi della proposizione di una carica onorifica, null’altro traspare da questa frase. Comprendere frasi scritte circa tremila anni fa può a volte apparire un’impresa ardua, ma non é per questo che si deve cadere in libere associazioni d’idee. Qui una piccola regola ci viene in aiuto: non tutte le parole di un testo invecchiano allo stesso modo e se il tempo porta via nel proprio fluire i sostantivi che descrivono la realtà di un’epoca, i verbi, loro sono esterni. Nel nostro esempio un fatto è certo: qualcosa “sopraggiunge”, qualcosa che modifica la situazione. Come regola generale, quando il testo è troppo arcaico, guardando i verbi e cambiandoli con l’esagramma derivato, si può arrivare ad avere un’idea molto precisa della situazione. Il testo completo delle linee del nostro esempio dice:

“Esaurimento davanti al vino e al cibo.

Ecco che sopraggiunge la veste dai galloni scarlatti.

È favorevole fare i riti d’offerta agli antenati.

Sventurate le spedizioni. Nessun errore.“

Questa è interpretabile come al cuore di una situazione di esaurimento arriva qualcosa che fa intravedere la possibilità di una riunione, (Esagr. derivato dalla linea: 45), a condizione di riallacciarsi alle proprie radici, “fare offerte agli antenati”, e di astenersi da azioni esteriori, “sventurate le spedizioni”, in queste condizioni gli errori commessi non saranno pregiudizievoli, “nessun errore”.

LA SINTESI

È evidentemente il momento più delicato nella analisi di una consultazione, quello in cui il rigore si mette da parte di fronte all’intuizione. Tutti gli elementi accumulati in precedenza, che cominciano a pesare a causa del loro gran numero, devono essere fusi e sintetizzati in una risposta che in forma ideale dovrebbe potersi formulare con una sola frase. La difficoltà principale è quella di operare una cernita fra tutte le informazioni di cui disponiamo, in modo da eliminare quelle che non servono all’elaborazione della risposta. Il metodo migliore è quello di conservare quelle indicazioni che sono apparse più volte durante i diversi metodi d’analisi. Quando sembra troppo difficile realizzare la sintesi, si può sempre ricondurre a quanto espresso dal nome dell’esagramma ottenuto, modulato da quello dell’esagramma di prospettiva. Nel dialogo intimo che s’instaura con l’antico libro cinese quel che conta è l’intuizione, resa più sicura dai paletti che le abbiamo imposto e il cuore.

N.B. Le traduzioni dei nomi degli esagrammi e diverse sentenze utilizzate in questo testo sono estratte dal MOT-A-MOT PREALABLE A’ LA TRADUCTION DU DJOHI, realizzato al Centro Djohi, Association pour l’Etude et l’Usage du Yi Jing – B.P. 322 – 75229 PARIS cedex 05.

Questo testo, scritto da Cyrille J.-D.Javary, riassume il metodo tradizionalmente cinese per lo studio di una consultazione dell’Yi Jing, utilizzato e divulgato dal Centre Djohi, ed è stato tratto dal N.98 della rivista “Question De”, ed. A. Michel.

È stato tradotto in italiano da Marina Camogliano del gruppo Djohi Cote d’Azur (Nice-Monaco- Genova), 38 rue Pastorelli – 06000 Nice.

(tratto da http://www.scribd.com/doc/19385573/palettiintuizione )

L’ha ribloggato su Shiatsunaet's Blog.